Die Erhebung des Migrationshintergrundes von Personen ist im Wesentlichen mit zwei Zielen verbunden: Zum einen können internationale Wanderungsbewegungen von Interesse sein. Damit verbunden sind oft die Erhebung des Ziel- und Herkunftslandes sowie die Ursachen und Gründe, aber auch die Bedingungen und der Verlauf der Migration. Zum anderen wird der Migrationshintergrund erfasst, um die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Herkunftsgruppe/-kultur zu bestimmen. Ein auf diesen Aspekt ausgerichtetes Erkenntnisinteresse konzentriert sich eher auf die Folgen von Migration. Diesbezügliche Forschungsfragen zielen z. B. auf das Aufeinandertreffen von Zuwanderern auf die Aufnahmegesellschaft ab und untersuchen, ob bestimmte Merkmale eine Person einer bestimmten Herkunftsgruppe zuweisen und sie aufgrund dieser eventuell benachteiligt wird. In der Bildungsforschung steht der Migrationshintergrund vor allem in Bezug auf Untersuchungen zu Chancengleichheit im Fokus der Untersuchungen.

Differenzierung und Operationalisierung

In der Statistik und der wissenschaftlichen Literatur liegt kein einheitliches Konzept des Migrationshintergrundes vor. Zur Erfassung werden meist verschiedene Variablen, wie Staatsangehörigkeit, eigene Zuwanderung oder Zuwanderung der Eltern und/oder Großeltern, aber auch die erste erlernt Sprache oder die vornehmlich im Haushalt gesprochene Sprache herangezogen. Dabei ist die Verwendung einer Variablen zumeist nicht ausreichend. So reicht es bspw. nicht , nur die Staatsangehörigkeit zur Erfassung des Migrationshintergrundes heranzuziehen, da u. U. auch von Ausländern in Deutschland geborene Kinder die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten oder eingewanderte Ausländer(innen)die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen (Einbürgerung). Zudem zählen Aussiedler(innen) gemäß dieser Definition nicht als Personen mit Migrationshintergrund. Im Gegensatz dazu kann eine nicht-deutsche Staatsbürgerschaft auch über mehrere Generationen beibehalten werden (Settelmeyer/Erbe 2010).

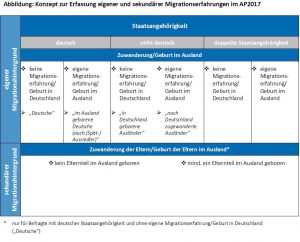

Wie der Migrationshintergrund definiert wird, hängt oft auch vom Erkenntnisinteresse ab. Stehen bspw. allein Gründe und Bedingungen von Zuwanderungen im Zentrum des Interesses, werden z. B. in Deutschland geborene Ausländer(innen) nicht zur Gruppe der Personen mit Migrationshintergrund gezählt. Zielen Untersuchungen hingegen auf Diskriminierungen aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Herkunftskultur ab, werden auch die in Deutschland geborenen Ausländer(innen) und Deutsche, die selbst oder deren Eltern und/oder Großeltern zugewandert sind, zu Personen mit Migrationshintergrund gezählt. Im Rahmen des bundesweiten Absolventenpanels stehen Bildungs- und Berufsentscheidungen im Fokus, die in Abhängigkeit der Partizipationsmöglichkeiten und Unterstützungspotenziale unterschiedlich ausfallen können. Aus diesem Grund wurden eigene bzw. Migrationserfahrungen der Eltern in den Blick genommen, die in einem zweistufigen Verfahren erfasst werden:

Zunächst werden Migrant/inn/en der 1. Generation identifiziert. Das sind:

- Befragte mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit, die in Deutschland geboren sind oder nach Deutschland zugewandert sind

- Befragte mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im Ausland geboren wurden

- Befragte mit doppelter Staatsangehörigkeit

Anschließend wird nur für Befragte mit deutscher Staatsangehörigkeit, die in Deutschland geboren sind, der sekundäre Migrationshintergrundes erfragt (vgl. Abbildung).

Gütekriterien

Auswertungen der des DZHW-Absolventenpanels 2013 weisen auf eine hohe Konstruktvalidität der Merkmale Geburtsort, Zuwanderungsjahr, (doppelte) Staatsangehörigkeit sowie die Geburtsorte der Eltern hin (Missing Values liegen jeweils unter einem Prozent). Unschärfen traten bei der Angabe des Zuwanderungsjahres der Befragten auf, das im AP2017 jedoch nicht berücksichtigt wird.

Literatur:

Settelmeyer, A./Erbe, J. (2010): Migrationshintergrund. Zur Operationalisierung des Begriffs in der Berufsbildungsforschung. Bundesinstitut für Berufsbildung, Wissenschaftliche Diskussionspapiere, H. 112. Bonn

Verwendete Indikatoren